Il 22 giugno 1938, il nero Joe Louis inflisse una dura lezione al tedesco Max Schmeling, in un incontro che fu caricato di soverchianti significati simbolici

La boxe è il più spietato degli sport,

così come può essere il più rutilante, teatrale ed emblematico

Joyce Carol Oates, “Sulla boxe”

Quando Oates scrisse le parole in epigrafe, il pugilato era uno sport serio; violento, anacronistico, romantico, ma serio. Oggi, è quasi una farsa.

Quando Oates scrisse le parole in epigrafe, pensava soprattutto al fascino simbolico del pugilato, alla capacità dei più grandi fighter di rappresentare non solo se stessi, ma l’umanità intera.

Quando Joe Louis e Max Schmeling incrociarono i guantoni sul ring dello Yankee Stadium di New York, si scagliarono gli uni contro gli altri gli americani e i nazisti. Il 22 giugno 1938, sul quadrato allestito nell’arena del baseball, andò in scena un anticipo del conflitto che di lì a poco avrebbe messo il mondo a ferro e fuoco.

Il massimo tedesco era stato campione del mondo fra il 1930 e il 1932, e nel 1936 aveva già incontrato, e battuto, l’ancora acerbo pugile di colore. Due anni dopo, invece, Louis indossava la corona mondiale e “l’altare della virilità ariana”, come Adolf Hitler aveva imposto che fosse pubblicizzato il più grande atleta del Terzo Reich, aveva varcato l’oceano per sfilargliela.

All’inizio dell’estate del 1938, la Germania hitleriana aveva ormai svelato il proprio volto. Gli ebrei erano ferocemente perseguitati, l’Austria era stata ingoiata nel marzo precedente e le pressioni sulla Cecoslovacchia erano sul punto di costringere il governo di Praga, abbandonato dall’Inghilterra e dalla Francia, a cedere i Sudeti. Ricevendolo alla Casa Bianca, lo stesso presidente Franklin Delano Roosevelt aveva incitato Louis sottolineando il valore emblematico della sfida: «Abbassati, Joe – gli aveva detto -, così posso sentire i tuoi muscoli… Abbiamo bisogno di muscoli come i tuoi per battere la Germania!».

Il quadro, tuttavia, non era così semplice come potrebbe apparire oggi, con la democrazia a stelle e strisce da una parte, e il mostruoso regime del Führer dall’altra.

Nel giugno 1932, quando ancora non era presidente e Hitler non era salito al potere, Franklin Delano Roosevelt aveva incontrato Schmeling a New York

Anzitutto, i nazisti godevano oltreoceano di insospettate simpatie. La Ford Motor era uno dei principali fornitori di Berlino e il fondatore Henry Ford non si era peritato di ricevere un’onorificenza dal governo nazista a suggello di tale partenariato. Il barbaro anti-semitismo di Hitler trovava echi negli Stati Uniti, dove era attivo un agguerrito partito che si richiamava ai principi del nazionalsocialismo e che nella seconda metà degli anni ‘30 era salito alla ribalta per varie iniziative propagandistiche, la più clamorosa delle quali sarebbe stata un’adunata tenutasi proprio a New York nel febbraio 1939, cui aderirono oltre 20.000 simpatizzanti. Però, mentre la boxe era al suo apice, in America erano gli ebrei a monopolizzarne la scena, in qualità di atleti, allenatori, promoter, manager, giornalisti, inserzionisti pubblicitari, ecc. Sia Louis che Schmeling erano guidati da imprenditori ebrei, curiosamente omonimi: Mike Jacobs seguiva il boxeur nero e Joe Jacobs era l’ombra del tedesco.

In verità, Schmeling era capacissimo di gestirsi da solo. Negli anni della Repubblica di Weimar si faceva un vanto delle sue frequentazioni con scrittori, pittori e registi e fu abbastanza scaltro da non unirsi mai al Partito nazista, pur godendo della protezione e dell’interessata benevolenza di Hitler e degli altri gerarchi: in America, si premurava ogni volta di rimarcare la separazione fra sport e politica, in Germania non disdegnava di omaggiare il regime, come accadde ad Amburgo nel 1935, dopo una sua vittoria che si trasformò in una macabra e grottesca celebrazione ariana. Mentre i 25.000 spettatori intonavano l’inno nazionale in un tripudio di braccia tese, Schmeling irrigidì l’arto destro nel saluto nazista e Jacobs, preso alla sprovvista, fece altrettanto, innalzando il sigaro che stringeva sempre fra le dita, in un gesto che a molti apparve quello di un uomo “incerto se chiamare un taxi oppure no”.

Assai più decisivo fu il ruolo di Mike Jacobs, ben consapevole che senza una vigile guida, negli Stati Uniti sfregiati dalle odiose norme della segregazione razziale, Joe Louis non avrebbe avuto nessuna chance di concorrere per il titolo e sarebbe restato l’ennesimo rappresentante della sua etnia impossibilitato a combattere con i campioni bianchi. Gli furono perciò prescritte rigide regole comportamentali, affinché neutralizzasse l’immagine dell’eccessivo e vagamente minaccioso (per l’establishment bianco) Jack Johnson, che era stato il solo afro-americano a detenere il titolo iridato prima che anche alla boxe fosse applicata la color line: Louis doveva sempre essere gentile e affabile, deferente nei confronti dei bianchi, di una bontà quasi fanciullesca; avrebbe parlato solo se interrogato, non avrebbe mai fraternizzato o si sarebbe fatto fotografare con donne bianche; non avrebbe mai guidato auto veloci, né si sarebbe mai scordato di rimarcare la sua devozione per la madre e le Scritture. Sul ring, gli era proibito esultare e darsi arie; soprattutto, non doveva sorridere quando atterrava un bianco, il che gli accadde molto spesso in una carriera costellata da 69 successi (55 per KO) in 72 combattimenti, 25 dei quali furono vittoriose difese della cintura mondiale.

Il risultato esteriore di questo controllo sulla psiche e sul corpo del “bombardiere nero” fu un pugile “robotico”, apparentemente apatico, letale e gelido esecutore di un copione scritto da altri.

Nondimeno la sua ascesa e permanenza nell’olimpo della boxe attizzarono le tensioni razziali che attraversavano il paese, fornendo una ragione di orgoglio al popolo di colore. Dodici milioni di “negri” guardavano a Louis come alla negazione stessa della loro sbandierata inferiorità: erano stati così duramente e capillarmente isolati e impediti nell’espressione delle loro vocazioni, da essere grati per la mera affermazione di se stessi che discendeva dai successi di Louis, benché molti di loro avrebbero probabilmente preferito ricavare dignità e speranza da altri contesti.

Nel tentativo di sfruttare a fini politici la risonanza del match Louis-Schmeling, il marginale ma combattivo Partito comunista americano organizzò ascolti pubblici in tutto il paese, che si trasformarono in raduni di massa e nelle prime manifestazioni spontanee della fierezza nera mai svoltesi negli Stati Uniti. Louis sbriciolò infatti le difese di Schmeling in meno di un round: non fu un vero e proprio combattimento, ma piuttosto un atto di vendetta, di dominio, di totale supremazia. La vittoria fu così lampante, incontestabile, completa, che neanche gli asserviti mass media di Joseph Goebbels poterono metterla in dubbio.

Ad Harlem, centinaia di migliaia di neri invasero le strade con coperchi, pentole, scatole, lattine, e tutto quanto poteva essere percosso per produrre gioia e rumore, entusiasmo e appartenenza. Solo gli ebrei americani mostrarono di essere più felici.

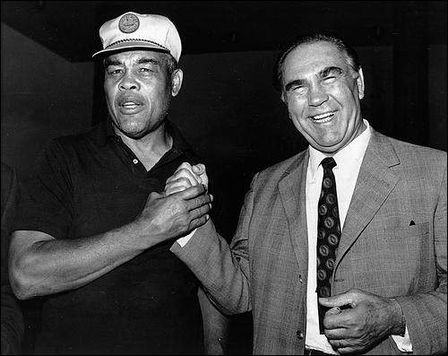

Louis e Schmeling si rividero dopo la guerra e diventarono amici, anche se le loro vite avevano conosciuto traiettorie ben diverse. L’abile tedesco era passato indenne dalla de-nazificazione e, anzi, la firma di un lucroso contratto come concessionario della Coca-Cola nella Germania del nord lo trasformarono in un affluente uomo d’affari.

Negli stessi anni, Louis era invece schiacciato dai debiti. Aveva guadagnato cifre da capogiro nei dodici anni in cui era stato l’incontrastato campione del mondo, ma il suo entourage l’aveva dissanguato e lasciato sul lastrico. Fu costretto a combattere ben oltre le sue possibilità fisiche. Nel 1951, a 37 anni ormai compiuti, subì un’umiliante lezione dal più giovane Rocky Marciano e oltre i quarant’anni si acconciò persino alle pagliacciate del wrestling, fino a che il cuore malandato non lo consigliò di smettere. Gli elargirono un lavoro di “addetto all’accoglienza degli ospiti” al Caesars Palace di Las Vegas, dove morì per un infarto nel 1981. Era ormai paranoico e tossicodipendente, fatali retaggi delle pressioni e dei continui esami che aveva dovuto sopportare in vita.

Eppure, era stato uno dei primi membri della sua etnia a fornire una prospettiva di miglioramento a milioni di suoi simili. Una volta, Martin Luther King raccontò una storia straordinaria. In alcuni stati del Sud, era stato cambiato il modo di eseguire la pena capitale, gas venefici al posto della forca. Fu un giovane nero il primo a essere giustiziato con il nuovo sistema. Quando le porte furono sigillate e la miscela di veleno si diffuse nella cabina, il povero condannato fu udito pronunciare le seguenti parole: «Salvami Joe Louis, salvami Joe Louis, salvami Joe Louis...».

Paolo Bruschi