Il primo Campionato europeo di calcio fu vinto nel 1960 dall'Unione Sovietica, che nelle eliminatorie beneficiò del ritiro della Spagna a causa delle tensioni della "Guerra fredda"

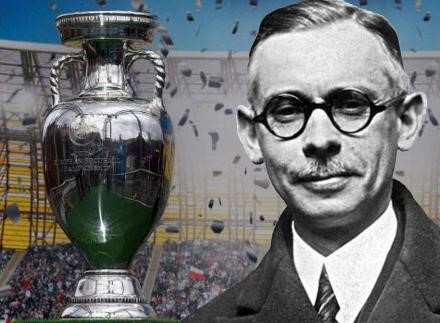

Il primo Campionato europeo di calcio per nazioni, la cosiddetta Coppa "Henri Delaunay", dal nome del primo segretario della UEFA, che fin dagli anni '20 si era speso per un torneo continentale riservato alle rappresentative nazionali, fu disputato nel 1960, con un campo di partecipazione assai ridotto e dalla composizione assai squilibrata. L'Inghilterra, la Germania Ovest (vincitrice del Mondiale nel 1954 e semifinalista quattro anni dopo) e l'Italia declinarono l'invito: delle tradizionali potenze occidentali, aderirono solamente la Francia e la Spagna. Considerazioni geo-politiche non furono forse estranee nella decisione di entrare o meno nella competizione, visto che i tardi anni '50 avevano visto una recrudescenza del conflitto Est-Ovest, l'emergere o l'approfondirsi di tensioni all'interno degli stessi blocchi e l'affermarsi del movimento dei paesi non allineati, che intendevano sottrarsi alla logica della contrapposizione fra capitalismo e comunismo. In massa, invece, risposero i paesi del blocco sovietico, ansiosi di usare il calcio come mezzo di propaganda e di mostrare che l'impegno per lo sport, la salute e l'amicizia erano in cima alle loro preoccupazioni.

Se è sempre arduo tracciare le linee di confine nello stretto e mutevole intreccio fra politica e sport, quanto successe nell'edizione inaugurale degli Europei nel corso delle eliminatorie fu una delle prove più lampanti e indiscutibili dell'ingerenza dei governi nelle vicende sportive. Dopo un iniziale turno preliminare fra Cecoslovacchia e Irlanda, che promosse la prima agli ottavi di finale, il programma prevedeva scontri diretti a doppio turno, che andarono in scena nell'arco di quindici mesi a partire dall'autunno del 1958, con un calendario assai fantasioso e per nulla sincronizzato - tanto per dare un'idea dell'irregolare programmazione delle partite, l'Urss e l'Ungheria giocarono l'andata a Mosca il 28 settembre 1958 e il ritorno a Budapest il 27 settembre dell'anno dopo, mentre Portogallo e Germania Est se la sbrigarono in una sola settimana, nel giugno 1959.

Una della reti di Di Stéfano nella finale di Coppa dei Campioni, vinta dal Real Madrid per 7-3 contro l'Eintracht di Francoforte

Il sorteggio dei quarti di finale compose un tabellone in cui spiccava il rendez-vous fra sovietici e spagnoli. I primi erano nel mezzo dell'era più felice della loro storia calcistica, mentre i secondi erano senza dubbio al loro apogeo, almeno prima dell'attuale epoca del "tika-taka". Le "furie rosse" contavano infatti sull'ossatura dell'imbattibile Real Madrid, che il 18 maggio 1960 aveva conquistato la quinta Coppa dei Campioni di fila, e potevano persino schierare l'argentino Alfredo Di Stéfano e l'ungherese László Kubala, da poco naturalizzati. La delicatezza della sfida era però dovuta ai rapporti fra i due paesi, di fatto inesistenti dalla Guerra civile spagnola (1936-39), cui l'Unione Sovietica di Stalin aveva preso parte a fianco delle forze repubblicane contro i realisti d'ispirazione fascista guidati dal generale Francisco Franco, che avevano finito per prevalere, anche a causa dell'assai più massiccio e duraturo aiuto dei nazisti tedeschi e dei fascisti italiani. Una volta assestatosi al potere, e con l'inizio della Seconda guerra mondiale, il caudillo Franco dichiarò la non belligeranza ma acconsentì e incoraggiò la formazione della División Azul, un corpo di spedizione che concorse all'invasione della Russia sotto le insegne dell'esercito nazista - secondo il governo di Madrid, quasi vent'anni dopo, alcuni dei volontari spagnoli erano ancora prigionieri nei gulag sovietici.

Il doppio confronto era in programma fra maggio e giugno del 1960 e l'Urss cominciò a prepararvisi con cura. La nazionale fu riunita in un lungo collegiale e spedita all'estero per una serie di amichevoli preparatorie, da cui tornò il 14 maggio per essere alloggiata a Mosca in un resort che per solito era riservato ai membri del Comitato Centrale del Partito comunista. In Spagna, intanto, la Liga era in pieno svolgimento: si concluse il 17 aprile con il successo del Barcellona sul Real Madrid, che pochi giorni dopo si prese una pronta rivincita estromettendo i catalani nella semifinale di Coppa dei Campioni, che i madridisti conquistarono nella finale di Glasgow contro l'Eintracht di Francoforte, come già anticipato. La nazionale iberica tornò in campo il 15 maggio, battendo l'Inghilterra al Santiago Bernabeu con un eloquente 3-0, cui assistette dalla tribuna anche Vladimir Moshkarkin, notabile della Federazione russa, il quale - per sminuire la franca affermazione dei padroni di casa - riportò che gli inglesi avevano schierato una compagine giovanile, il che era una completa bugia.

Il 19 maggio, l'Urss ospitò la Polonia per l'ultima sgambatura di preparazione, sommergendola sotto un passivo di sette reti, lo stesso che gli spagnoli avevano inflitto ai medesimi avversari nel primo round di qualificazione, ma in due gare. Fra gli spettatori, c'era una figura ben nota agli appassionati, il tecnico del Barcellona e delle "furie rosse" Helenio Herrera, che di lì a pochi anni avrebbe trasformato l'Inter di Angelo Moratti in una delle formazioni più vincenti di sempre. La trasferta del "mago" fu quasi clandestina, poiché Herrera viaggiò con i documenti d'identità che possedeva in quanto cittadino francese, visto che in quel periodo sui passaporti spagnoli campeggiava una dicitura che recitava: "Valido per l'espatrio in ogni paese del mondo, fatta eccezione per l'Unione Sovietica e i suoi paesi satelliti". Herrera fu comunque accolto con calore a Mosca. La sua fama era nota anche oltre la "Cortina di ferro", e molti tifosi lo fermarono nella piazza Rossa per chiedergli se anche il grande Di Stéfano sarebbe venuto con gli spagnoli.

In effetti, la domanda giusta da porre era un'altra: qualcuno sarebbe venuto? Herrera era tornato fiducioso e si era premurato di rassicurare tutti che la Spagna avrebbe senz'altro avuto la meglio sui sovietici. Fernando María Castiella, ministro degli Esteri, gongolò alle parole del "mago", convinto che la prospettiva di un successo avrebbe indotto Francisco Franco ad acconsentire al doppio confronto. Castiella era un fervente madridista ed era solito riferirsi ai "blancos" come ai migliori ambasciatori della Spagna nel mondo. Così, grazie anche alla mediazione della UEFA, si adoperò perché fossero adottate tutte le misure atte a garantire serene permanenze alle delegazioni spagnole e russe che si sarebbero reciprocamente rese visita. Negli stessi giorni, tuttavia, la cappa della censura calò sui giornali iberici, cui fu proibito di occuparsi dell'imminente confronto calcistico, anche a causa di ben altri accadimenti che nello stesso periodo peggiorarono le relazioni Est-Ovest. Il precedente 1° maggio, un aereo spia americano fu abbattuto nei cieli dell'Unione Sovietica e il pilota fu catturato e processato per spionaggio. L'incidente fece prontamente fallire la conferenza di Parigi fra il presidente statunitense Dwight Eisenhower e il segretario del Pcus Nikita Chruščëv, e proiettò i suoi effetti sull'arena sportiva. Il 20 maggio, a una riunione dell'esecutivo, Franco lesse ai ministri un messaggio di Eisenhower, che - alla luce dei recenti avvenimenti - chiedeva vicinanza e lealtà all'alleato: «Questo servirà a rafforzare i legami fra il vostro paese e il nostro - scriveva la Casa Bianca -; la minaccia al mondo libero impone unità e cooperazione».

Franco intendeva anche evitare che la venuta dei russi a Madrid desse forza alle opposizioni politiche: già si figurava gli spalti stracolmi, le bandiere con la falce e il martello sui pennoni del Bernabeu e l'esecuzione dell'inno sovietico, tutti trasformati in una manifestazione di ostilità al regime. La decisione era presa e alla stampa fu di nuovo imposto il bavaglio. Con i bagagli pronti, i biglietti aerei prenotati e la preparazione compiuta, i giocatori furono tenuti all'oscuro: solo la mattina del 25 maggio 1960, appena due giorni prima della partenza, la squadra seppe che la partita non si sarebbe giocata, e l'indomani i giornali emisero uno stringato comunicato di conferma.

Pare che il presidente della Federazione spagnola prospettasse alla UEFA soluzioni diverse, come disputare le partite in campo neutro o addirittura entrambe in Unione Sovietica. Sfruttando a proprio vantaggio il clamore suscitato dall'editto del caudillo (anche il Times di Londra aveva criticato il governo di Madrid), e forse temendo la forza dell'undici di Herrera, l'Urss rigettò ogni ipotesi alternativa e la UEFA provvide a squalificare la Spagna.

Quelle che oggi si chiamerebbero le final four, si tennero a Parigi e a Marsiglia. I padroni di casa furono superati in extremis dalla Jugoslavia per 5-4, mentre l'Urss ebbe la meglio sulla Cecoslovacchia. Nella finale del Parco dei Principi, la formazione capitanata dal "ragno nero", il mitico Lev Jašin, sottomise gli slavi per 2-1, confermando il risultato della sfida olimpica di quattro anni prima: la vittoria al primo Campionato europeo della storia rimane ancora oggi l'unico successo sovietico o russo nelle competizioni internazionali per squadre nazionali maggiori.

Paolo Bruschi