Quando Tommie Smith inscenò la sua protesta sul podio dei 200 metri ai Giochi di Città del Messico, Muhammad Alì, in materia di questione razziale, era da molti anni la spina nel fianco dell’America bianca e benpensante. Dal 1967, per aver rifiutato la coscrizione nelle forze armate statunitensi in quanto ministro della religione islamica, tollerava il bando dall’attività sportiva e una condanna a 5 anni di reclusione che in effetti non scontò mai, ma che gli costarono tuttavia una valanga di soldi e il titolo di campione mondiale dei pesi massimi.

Nel 1964, dopo aver tolto la corona mondiale a Sonny Liston, Alì aveva sostenuto gli esami fisici e scritti obbligatori per tutte le reclute, conseguendo un punteggio talmente infimo nel quoziente intellettivo che fu dichiarato inidoneo al servizio attivo: «Ho sempre detto di essere il più grande, non il più intelligente!», chiosò il giovane campione, per sdrammatizzare l’umiliazione. Con il progredire della guerra in Vietnam e il crescente tributo in vite umane che questa imponeva al paese, la politica dell’esercito mutò e furono abbassati i criteri di idoneità all’arruolamento: Alì pertanto fu dichiarato arruolabile.

Muhammad Alì era nato come Cassius Marcellus Clay il 17 gennaio 1942, a Louisville, nel Kentucky. La sua famiglia non avrebbe conosciuto il benessere materiale fino a che Clay non si fosse trasformato nel pugile più celebre del pianeta, ma guadagnava denaro a sufficienza da mandare in giro i figli ben vestiti e ben nutriti. A differenza di altri pugili come Liston e Floyd Patterson, che avevano varcato le soglie di una palestra per reazione alle mortificazioni che avevano subito da bambini, Clay e i due fratelli non dovettero mai assistere al fallimento dei propri genitori, benché il padre fosse stato arrestato varie volte per aggressione o guida pericolosa e avesse talvolta alzato le mani sulla moglie Odessa, specialmente quando era ubriaco.

Il Kentucky inoltre non aveva aderito alla Secessione durante la Guerra civile e la segregazione razziale veniva applicata in modo non troppo severo. Il piccolo Cassius non aveva perciò sperimentato le durezze della color line dell’Alabama o del Mississippi, dove oltre 500 neri erano stati linciati da quando avevano cominciato a contarli nel 1882, ma capì ben presto che gli era assegnato un posto preciso nella vita e sviluppò precocemente un embrione di coscienza sociale e civile molto evoluta, sulla quale si innestarono le sue future scelte di militante dell’organizzazione suprematista nera “The Nation of Islam”.

L’incidente che lo segnò più acutamente fu il brutale assassinio del quattordicenne Emmett Till, avvenuto nell’estate del 1955. Il ragazzino viveva a Chicago, dove seguiva i corsi di una scuola in cui vigeva l’integrazione razziale, ed era solito trascorrere l’estate dai parenti a Money, nel Mississippi. In vista di tali soggiorni, la madre lo istruiva ogni volta sulla condotta da tenere con i bianchi del Sud e soprattutto gli raccomandava di usare il vecchio lessico servile dei neri delle piantagioni, che le nuove generazioni cresciute nel Nord avevano dimenticato. In agosto, Emmett Till arrivò a Money e un pomeriggio, sfidato dagli amici cui aveva raccontato di flirtare con una ragazza bianca nella scuola di Chicago, osò scambiare alcune parole con la commessa bianca di un negozio, salutandola con un “Ciao, baby”. Qualche giorno dopo, il marito della donna e il fratellastro rapirono il ragazzo dalla casa del prozio dove alloggiava e, con il favore delle tenebre, lo seviziarono selvaggiamente e infine lo uccisero con un colpo di pistola in faccia, gettando il cadavere nel fiume Tallahatchie.

Il ritrovamento del corpo martoriato e la susseguente decisione della madre di tenere un funerale pubblico con la bara scoperchiata, affinché tutti potessero vedere come avevano ridotto suo figlio, suscitò un enorme clamore, anche fuori dagli Stati Uniti, ma non servì a ottenere giustizia. Una giuria di soli bianchi, dopo appena 67 minuti di camera di consiglio, scagionò i due assassini: «Se non ci fossimo fermati a bere una gazzosa, non ci avremmo impiegato così tanto», si vantò uno dei giurati.

La vicenda toccò Clay in modo personale, Till aveva solo un anno in più di lui. Il bestiale omicidio gli rafforzò la convinzione che un ragazzo nero di Louisville aveva davanti a sé un mondo che lo avrebbe respinto e odiato.

Nemmeno durante la folgorante ascesa al trono dei massimi, mancarono episodi che ricordarono a Clay la disperata condizione dei neri. Come molti rimase impressionato dalla deposizione rilasciata da Sonny Liston alla Commissione senatoriale che indagava sulle ingerenze della mafia nell’economia e nello sport, quando il futuro campione dei massimi fu deriso dai senatori che parevano trovare divertente che Liston, cresciuto in una tale indigenza durante la Grande Depressione da non poter risalire alla propria data di nascita, fosse analfabeta e culturalmente impreparato. Sempre nel 1960, dopo aver vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Roma, Clay fu ricevuto con tutti gli onori all’aeroporto di Louisville, ma non poté ordinare un succo di frutta in uno dei bar della città, che osservava le regole della discriminazione razziale. Quando passò professionista fu sostenuto dal Louisville Sponsoring Group, che riuniva i principali imprenditori bianchi della città, tutti oppositori del movimento dei diritti civili e che non incontravano mai gli abitanti di colore se non nelle vesti di domestici, cuochi o giardinieri. Il giorno che uno di loro portò Clay in uno dei club golfistici per soli bianchi, ricevette immediatamente una lettera di censura.

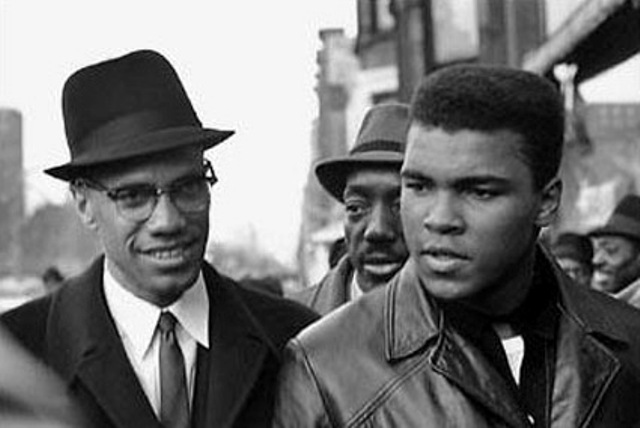

Non per caso, Clay volse la sua attenzione verso la “Nation of Islam”, l’organizzazione di musulmani neri che lo aveva intrigato fin da adolescente per la disciplina (la stessa che Clay si imponeva nelle lunghe e ascetiche sedute di allenamento), l’orgoglio razziale (che Alì non vedeva nel contegno di pugili come Joe Louis e Patterson) e i duri messaggi di potenza (gli stessi che Clay lanciava in preparazione dei suoi incontri). In pratica, i musulmani e la frequentazione che cominciò a intrattenere con Malcolm X, che considerava un fratello maggiore degno di rispetto e ammirazione, diedero a Clay quello di cui era disperatamente alla ricerca: un modello che rescindesse le radici che lo tenevano soggiogato al suo retaggio di schiavo, evidente già nel nome, che lo aiutasse ad alimentare la sua autostima, a cambiare il suo immaginario e in pratica a formarsi una galleria di miti e riferimenti che non fossero quelli che gli imponevano i bianchi. Clay sapeva che la sua associazione alla Nation poteva alienargli il favore degli organizzatori di pugilato e allontanare il suo sogno di diventare campione mondiale, tuttavia non era nel suo stile nascondersi e dissimulare. Clay resistette alle lusinghe e alle minacce e giunse al titolo alle sue condizioni. Il 25 febbraio 1964 sconfisse il campione in carica Liston e il giorno dopo, ai giornalisti che affollavano la conferenza stampa, svelò la sua adesione alla Nation e il cambio del nome in Muhammad Alì.

Il campione dei pesi massimi era ora membro dichiarato di un’organizzazione estremista e affermava la sua volontà di autodeterminare il proprio destino, ponendosi in aperto conflitto con l’establishment dominante ed emblematicamente alla testa dei milioni di giovani neri che si stavano sollevando contro le umiliazioni, la segregazione e la violenza. Alì dominò il ring facilmente dopo la conquista del titolo e nel farlo rifiutò il cliche del “buon negro”, che si comportava bene nella speranza di ricevere l’approvazione del padrone bianco, cui riservava ogni deferenza. Per la prima volta nella storia della boxe, il campione era un nero che non chinava la testa e rifiutava la condiscendenza dei bianchi. Si trattava di una svolta epocale per uno sport che nel Nuovo mondo era nato nelle piantagioni di cotone: al pari degli imperatori romani che andavano al Colosseo a vedere i gladiatori, i proprietari delle piantagioni del Sud mettevano uno di fronte all’altro i loro schiavi più potenti, scommettendo su chi avrebbe vinto. Come si vede in “Mandingo”, il film interpretato proprio da uno dei rivali di Alì, Ken Norton, gli schiavi portavano collari di ferro e lottavano spesso fino alla morte di uno dei contendenti.

All’apice della carriera e al massimo dello splendore tecnico-atletico, Alì valicò la soglia del mito con il rifiuto di partire soldato per la guerra del Vietnam: quella scelta etico-politica lo trasformò nell’icona planetaria del “black power” e nell’eroe degli sfruttati e dei sottomessi. Sotto la sorveglianza dell’FBI, incalzato dalla stampa che gli chiedeva cosa ne pensava del Vietnam, Alì semplicemente disse che non aveva mai avuto da ridire con i Vietcong. L’avvocato del Louisville Sponsoring Group gli spiegò che avrebbe perso il titolo, la popolarità presso i tifosi e una montagna di quattrini, suggerendogli delle alternative come la Riserva o la Guardia nazionale, che gli avrebbero consentito di salvaguardare i suoi privilegi e di non rischiare la vita nella foresta vietnamita. Alì respinse queste offerte, non aveva intenzione di recedere dai suoi principi, e consapevolmente andò incontro al proprio destino. A un giornalista di “Sports illustrated” chiarì: «Se andare in guerra significasse portare libertà e uguaglianza a 22 milioni di persone del mio popolo, non ci sarebbe bisogno di coscrivermi, partirei domani. Ma io devo obbedire o alle leggi della terra o alle leggi di Allah. Non ho niente da perdere opponendomi e seguendo le mie convinzioni, siamo stati in prigione per 400 anni».

Il 28 aprile 1967, Alì si presentò all’ufficio di leva di Houston, dove era stato convocato per il reclutamento. Secondo il protocollo, un giovane ufficiale chiamava le reclute per nome, che facevano un passo avanti entrando così simbolicamente nell’esercito. Quando fu pronunciato il nome di Cassius Marcellus Clay, il campione rimase immobile. Lo portarono in una stanza appartata e ripeterono il rituale. Alì non si mosse. Gli ricordarono che la renitenza alla leva implicava una multa e cinque anni di prigione. Gli domandarono se aveva capito bene. Aveva capito bene: non c’era spavento nei suoi occhi, né dubbio, quelli li aveva provati soltanto nei minuti che precedettero l’inizio del combattimento contro Liston. Scandirono un’ultima volta il suo nome, Alì restò impassibile. Definitivamente.

Sul momento non furono molte le voci che si levarono in suo favore. Fra le intimidazioni e le minacce di morte che riceveva, si segnalò invece il sostegno del filosofo e pacifista inglese Bertrand Russell, che gli scrisse una lunga lettera: «Nei mesi a venire non c’è dubbio che gli uomini che governano Washington cercheranno di danneggiarti con ogni mezzo disponibile, ma sono sicuro che tu hai parlato per il tuo popolo e per gli oppressi di tutto il mondo. Cercheranno di spezzarti perché sei il simbolo di una forza che sono incapaci di distruggere, e cioè la coscienza risvegliata di un intero popolo determinato a non farsi più massacrare e svilire dalla paura e dall’oppressione. Hai tutto il mio più sincero appoggio».

Nel 1971, infine, la Corte Suprema lo prosciolse da ogni accusa, consentendogli di tornare alla sua carriera e alla meritata fama sportiva. Ma questa è un’altra storia e ci sarà tempo di raccontarla.

Paolo Bruschi